この記事では、サビのメロディーの作り方を解説しますね。

サビのメロディー作りの基本方針は「シンプルで印象に残る」

作る音楽のジャンルにもよりますが、基本方針は

- シンプルで覚えやすい

- 印象に残る

「それが簡単に出来たら誰も苦労しないでしょ……」

という話ではありますが……。

ここでは、よく使われる2つの手法をご紹介しますね。

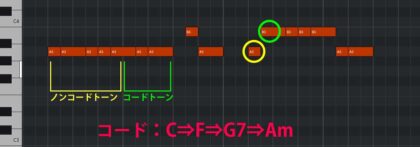

1:ノンコードトーンで始める

ノンコードトーンで始まり、同じ音が続く

↓

同じ音が、次の小節ではコードトーンになる

↓

同じ音が、次の小節ではコードトーンになる

というパターンです。

↓の音源は、具体例です。

最初のコードC部分では、ノンコードトーンの音Aが続いています。

そして2小節目のコードFになると、音AはコードFのコードトーンです。

これにより、落ち着かない状態がつづく⇒コードFになってやっと落ち着く、という流れが出来て、印象に残りやすいです。

また、3小節目もノンコードトーンで始まっていますが、こちらはすぐにコードトーンに変わっています。

(前半のパターンがくどいと感じる場合は、これくらいの短さでもOKです)

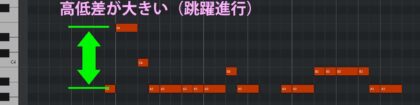

2:跳躍進行で始める

1音目と2音目の音程が大きく離れているパターンです。

ヒット曲では、これでもかというくらい多用されまくってますね。

↓の音源は、具体例です。

これまでの記事のサンプルでは、ほとんどが「隣、または隣の隣に移動する」という音形でした。

上記のサンプルでは、1音目と2音目が半音7つ分離れています。

※補足:跳躍進行とは?

音の動きは

- 同じ音が続く=同音進行(保留)

- 隣の音(2度)に動く=順次進行(順次上行、順次下行)

- 3度以上離れた音に動く=跳躍進行(跳躍上行、跳躍下行)

サビでインパクトを出すために使われるのは、主に跳躍進行(跳躍上行)です。

音程差が大きいほどインパクトがありますが、あまり大きいと歌いづらいし、やりすぎ感が出てしまいます。

上記2つのポイントを考慮して作ったメロディーの例です。

次の記事では、「メロディーが先に出来た場合に、後からコードを付ける方法」を解説しますね。

作曲の始め方 その19:簡単!メロディーへのコードの付け方

この記事では「作曲の始め方 その19:」として、メロディーが先に出来た場合のコードの付け方法をご紹介しますね

この記事のまとめ

- サビは「シンプルで印象に残る」を意識する

- 印象の残りやすい手法として、「ノンコードトーンで始まり、次の小節でコードトーンになる」「跳躍進行で始まる」が多用される

次の記事では、「メロディーが先に出来た場合に、後からコードを付ける方法」を解説しますね。

作曲の始め方 その19:簡単!メロディーへのコードの付け方

この記事では「作曲の始め方 その19:」として、メロディーが先に出来た場合のコードの付け方法をご紹介しますね