これまでの記事では3声・4声の和音だけでしたが、この記事ではもっとたくさんの音を重ねる「テンションコード」について解説しますね。

テンションコードとは?

テンションコードとは、テンションノート(またはテンション)と呼ばれる音を足したコードの事です。

3声・4声より音が増えることで、複雑でオシャレな響きのコードになります。

↓の例は、某有名曲のコード進行で、A△7(13)⇒B7sus4⇒C#m7⇒G#m7(キー=E)となっています。

このA△7(13)がテンションコードです。

積み方は今までと同じ「1つ飛ばし」が基本

3声・4声のコードは、rootから1つ飛ばしで積んでいくんでしたよね。

おさらいです。

たとえばC△7の場合、Cから1つ飛ばしで積んで、構成音はC E G Bになります。

(クリックで拡大)

テンションコードの場合は、1つ飛ばしでさらに積んでいくのが基本になります。

(クリックで拡大)

つまり、テンションノート=9度・11度・13度(=2度・4度・6度の1オクターブ上)です。

ただし、テンションコードは1つ飛ばしなら何でもいいわけじゃなく、↓の3つのルールがあります。

- スケール内の音だけ

- コードトーンの半音上はNG

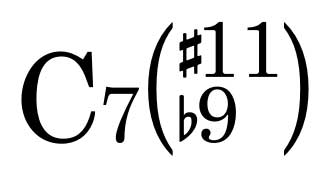

- V7だけは、9度・11度・13度以外も使える

先ほどのC△7の表でいうと、11度の音FはコードトーンEの半音上なのでNGです。

そのため、C△7で使えるテンションは9度・13度ということになります。

3つのルールを踏まえてまとめたのたのが、↓の表です。

慣れるまでは、テンションコードを使いたいときはこの表で確認しましょう。

| 使えるテンション |

|

|---|---|

| I△7 | 9th、13th |

| IIm7 | 9th、11th、(13th) |

| IIIm7 | 11th |

| IV△7 | 9th、(#11th)、13th |

| V7 | 9th、13th |

| ♭9th、#9th、#11th、♭13th | |

| VIm7 | 9th、11th |

| VIIm7-5 | 11th、♭13th |

※()で括ったテンションはコードの機能をドミナントっぽく変えてしまうため、使用頻度は少ないです。

ちなみに、使えるテンションのことをアヴェイラブルテンションといいます。

また実際に弾くときには、全部の音を弾くと濁りが強すぎになりがちなので、5度の音は省略することが多いです。

(さらにスッキリさせたい場合、3度も省略します)

例:A△7(13)

構成音はA C# E G# F#

↓

5度のEを省略してA C# G# F#

↓

さらに3度のC#も抜いてA G# F#

セカンダリードミナントのアヴェイラブルテンション

ダイアトニックコード以外の使用頻度が高いコードとして、前回の記事でご紹介したセカンダリードミナントがあります。

セカンダリードミナントのアヴェイラブルテンションもご紹介しておきますね。

| セカンダリードミナント | 使えるテンション |

|---|---|

| I7 | 9th、13th |

| ♭9th、#9th、#11th、♭13th | |

| II7 | 9th、#9th、13th |

| ♭9th、#11th、♭13th | |

| III7 | ♭9th、#9th、♭13th |

| #11th | |

| VI7 | 9th、#9th、♭13th |

| ♭9th、#11th | |

| VII7 | ♭9th、#9th、#11th、♭13t |

この記事のまとめ

- テンションコードとは、テンションノートを足したコード

- テンションノートの基本は9度・11度・13度

- ただし、「スケール内の音」「コードトーンの半音上はNG」「V7だけは使える音が多い」というルールがある

- 実際に弾くときは、5度や3度を省略することが多い

やっと退屈なコードの話が終わって、次の記事からはメロディー作りについて解説していきますね。