この記事では、メロディーの作り方のバリエーションを増やす方法を解説しますね。

メロディーの作り方のバリエーション

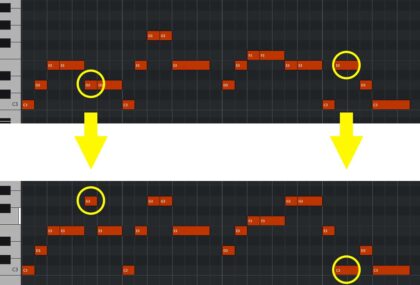

これまでの記事では↑の画像のように、”短いフレーズを4回繰り返す”という基本に沿って、「たたたたーた」というフレーズを繰り返してきました。

他のバリエーションも身につけると、多彩なメロディーを作れるようになります。

バリエーション1:2パターンを組み合わせる

短いフレーズを2種類作って、フレーズ1+フレーズ2を繰り返すパターンです。

(コードはF⇒C⇒G⇒Cです)以前の記事でご紹介したように、

- 単純に繰り返すのではなく、前半・後半でのコール&レスポンスを意識する

- 最後は”一段落した感”を出すために、rootで終わる

(以前の解説記事はこちら⇒コール&レスポンスを意識する)

上記の例でいうと、2小節目に対して、4小節目はリズムを少しだけ変えてあります。

バリエーション2:音形を対比させる

音形というのは、音が「上がって、上がって、下がって」みたいな上下する形のことです。

先ほどのサンプルを2回繰り返すとして、1回目と2回目で音形を変えて対比させてみます。

1小節目の下がっていたところを上げて、4小節目の上がっていたところを下げてみました。

バリエーション3:前の小節から始める

楽器でも歌でもよくあるパターンです。

前の小節から始めることで疾走が出たりしますが、ゆったりな曲でも多用されます。

(コードは、最初にCが鳴ってからF⇒C⇒G⇒Cです)前のサンプルを一拍分前にズラしただけですが、印象が変わりましたね。

「どれくらい前から始めるか?」は自由です。

洋楽だと2小節前の途中から始まって「それってもう、前のパートの一部だよね?」って感じのも多かったりします。

また、コードを進行を聞きながら鼻歌でメロディーを作る場合、どうしても小節頭から始めがちになります。

前もって「ここは前の小節から始めよう」と決めておくと、自然に取り入れられます。

次の記事では、Bメロの作り方を解説しますね。

作曲の始め方 その17:簡単!Bメロの作り方

この記事では「作曲の始め方 その17」として、Bメロのメロディーの作り方を解説しています。

この記事のまとめ

↓の3つを意識すると、メロディー作りのバリエーションを増やせます。

- 2つの短いフレーズを繰り返す

- 音形を対比(上下逆)にしてみる

- 前の小節から始めてみる

次の記事では、Bメロの作り方を解説しますね。

作曲の始め方 その17:簡単!Bメロの作り方

この記事では「作曲の始め方 その17」として、Bメロのメロディーの作り方を解説しています。