この記事では、実際にコード進行を試す際に気をつけるべき「共通音保留」「ベースに反行」という原則について解説しますね。

実際にいろんなコード進行を試しましょう!その際の2つの注意点

さていよいよ、実際に音を出して遊ぶ時間です。

基本となる3コードの進行(CFGC)を元に、各コードの機能(詳細は前の記事を参照)を思い出しながら、いろんな組み合わせを試してみましょう。

ただその前に、覚えておきたい2つの注意点があります。

2つとも厳密に守る必要はありませんが、「いつまでも初心者っぽさが抜けない人」にならないために必要な知識です。

(演奏者にとっての常識なので、作曲の話ではあまり話題にされません。そのため、楽器未経験の方はいつまでも身につかないままになりがちです)

1:共通音保留の原則

「コードが変わっても、共通する音がある場合は、そのまま弾こう」という原則です。

例として、コード進行CFGCのC⇒Fの部分に注目します。

構成音は

コードFの構成音:F A C

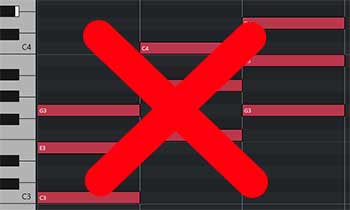

この際、↓の画像の左側のようにCEG・FACと弾くと、初心者っぽさの原因になります。

(クリックで拡大)

構成音Cが共通しているので、画像の右側のように、コードFの時の構成音Cは、コードCの時の構成音Cと同じところを弾きます。

聞き比べてみましょう。

2:ベースに反行の原則

「1」では共通音がありましたが、次は共通音がない場合です。

ピアノを例にすると、左手で低い音を弾き、右手で高い音を弾きます。

その際、左手で弾くrootのことをベースといいます。(楽器のベースとは無関係で、低音のことです)

また、右手で弾く一番高い音をトップノートといいます。

そして、「ベースが上がるときはトップノートを下げる、ベースが下がるときはトップノートを上げる」をベースに反行の原則といいます。

コードF⇒Gと進行する場合を見てみます。

F⇒Gはベースが上がっているので、GのトップノートDを1オクターブ下に持って行きます。

聞き比べてみましょう。

たくさん試してみましょう

2つの原則を気にしながら、CFGCを元にいろんなコード進行を鳴らしてみましょう。

急に「たくさん試そう」なんて言われても困るでしょうから、目安をご紹介しておきます。

ただし下記の目安にこだわる必要はなく、「自分がどう感じるか?聞こえるか?」を大切にしましょう。

- TはSD・Dどちらにも自然に進める

- DはTに進みたがる

- D⇒SDはしっくり来ない場合もある

- SDはDに進みたがるけど、Tにも自然に進める

- 始まりはTが基本だけど、SDやDでもOK

- 一段落する部分では、Tで終わるのが一般的

- サビ前など、「緊迫感のあるDで終わってサビヘ」みたいなのもアリ

- SDで終わると独特の雰囲気

- VIm⇒IV⇒I⇒V

- I⇒VIm⇒II⇒V

- I⇒V⇒VIm⇒IIIm

- IV⇒VIm⇒IIm⇒I

もちろん、「1小節ごとに1コード」とか「絶対4つに区切らないといけない」みたいなルールはありません。

1小節内で2つや3つにわけてもいいですし、同じコードが2小節続いてもOKですし、「8小節で1パターン」なんかもOKです。

(コロコロ変えすぎはしっくり来ませんけど)

また、VだけはV7にするのが一般的です。

理由は省略しますが、V(D)⇒I(T)よりもV7(D)⇒I(T)の方が終止感が強くなります。

マイナーキーのコード進行

マイナーキーの場合も、Im・IVm・Vmが基本になります。

ただしマイナーキーの場合、Im・IVm・V7とする場合が多いです。

Vmだと終止感がほとんどないからです。

VmをV7に変えれば、メジャーキーの時と同じような終止感があります。

次の記事では、ツーファイブという進行について解説しますね。

この記事のまとめ

- コードが変わった時、共通の音がある場合は、そのまま同じ高さの音を鳴らす

- ベースが上がっている時はトップノートを下げる、ベースが下がっているときはトップノートを上げる

- VはV7にすることが多い(終止感が強くなる)

- マイナーキーの場合もVmはV7にすることが多い

次の記事では、ツーファイブという進行について解説しますね。