この記事では、近親調と転調・借用和音について解説しますね。

転調・借用和音を使うとコード進行の幅が広がるので、ぜひ身につけてくださいね。

近親調と転調・借用和音でバリエーションが増える!

これまでの記事では、ダイアトニックコードだけを使ってコード進行を作ってきました。

でも実際は、ダイアトニックコード以外のコードも使うことが多いです。

「じゃあ、どんなコードを使うの?使えるの?」については、「近親調のコードを使う」が基本になります。

近親調

1オクターブには12の音があって、12すべてがキーになれるんでしたよね。(例:キー=C、キー=C#、キー=D……など)

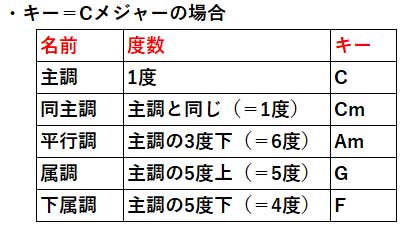

12のキーのうち、相性がいいキーを近親調と言って、↓のような関係にあります。

なんだか難しそうな表ですが……実際は簡単なので、一つずつ説明しますね。

主調

メインとなるキーのことです。

これまでの記事でいうと、キー=Cが主調になります。

同主調

以前の記事で解説した、「rootが同じマイナーキー」です。

(例:キー=Cとキー=Cm)

平行調

こちらも以前解説した、メジャースケールを6度から並べなおしたスケールです。

(例:キー=Cとキー=Am)

属調

5度の音から始まるスケールです。

主調がメジャーなら属調もメジャー、マイナーならマイナーになります。

(例:キー=Cとキー=G、キー=Cmとキー=Gm)

ここで注意なのが、「5度から並べ直した」ではない点です。

G A B C D E F

・Cメジャーの5度の音から始まるメジャースケール(属調)

G A B C D E F#

下属調

5度下(=4度上=4度の音)から始まるスケールです。

主調がメジャーなら属調もメジャー、マイナーならマイナーになります。

(例:キー=Cとキー=F、キー=Cmとキー=Fm)

Fメジャーの構成音はF G A B♭ C D Eになります。

転調と借用和音

途中でキーが変わることを転調、比較的短い時間だけ変わることを一時転調といいます。

転調の場合でも、しばらくすると元のキーに戻ることが多いです。

また、他のキーから借りて来て使うコードのことを借用和音といいます。

転調も借用和音も、他のキーのコードを使うことで、ハーモニーや音使いの選択肢が増え、変化を生み出せます。

ツーファイブによる転調

以前の記事で解説したように、V7⇒Iという進行は、Iで終止感を強く感じますよね。

つまり、「Iが主役」だと強く感じさせるということです。

それを踏まえて、「キーCから、キーCの3度であるIIIm7に転調したい」という場合を考えてみます。

↓は、C⇒Emです。

いきなりC⇒Emと並べても、Emが主役になった感はまったくありませんね。

次は、CとEmの間に、キー=EmのV7であるB7を挟んで、C⇒B7⇒Emの形にしてみます。

B7はキー=Cにはないコードですが、自然に聞こえますし、「Emが主役になった感」もだいぶ強くなりました。

さらに、B7⇒Em(V7⇒I)のV7を、キー=Emのツーファイブ(IIm7-5⇒V7 、F#m7-5⇒B7)にしてみます。

ツーファイブにした後のコード進行はC⇒F#m7-5⇒B7⇒Emになります。

さっきよりも「Emが主役になった感」が強くなり、無事にCからEmへ転調できました。

このように「目的の音に向けて、ツーファイブの形で転調」は頻出するパターンです。

ピボットコードによる転調

ピボットコードとは、「転調前・後の両方のダイアトニックコードに共通するコード」のことです。

ピボットコードを機に、自然に転調できます。

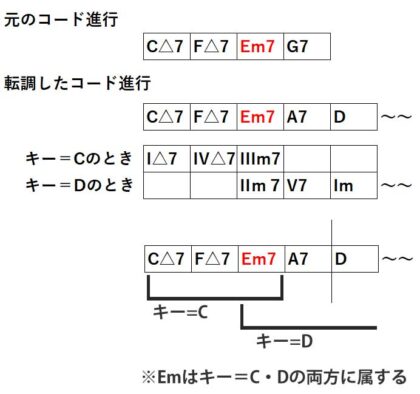

キー=Cからキー=Dに転調したい場合を考えてみます。

まず、キー=CとDそれぞれのダイアトニックを見てみます。

(クリックで拡大)

コードEmが共通していますね。

このEmを境にして転調することができます。

↓の音源のような、キー=CでC⇒F⇒Em⇒G7があるとします。

キー=DでのEmは、IIm7ですよね。

そこで、Em⇒G7だった部分を、キー=DのツーファイブであるEm7⇒A7に置き換えたのが↓です。

↓は、転調したC⇒F⇒Em7⇒A7⇒Dです。

サブドミナントマイナーで切ない感じに

同主調のIVm7は、IV△7と同じ感覚で手軽に使えます。

次の音源は、

- 元となるC⇒Dm⇒F⇒C(I⇒IIm⇒IV⇒C)

- FをサブドミナントマイナーのFmに変更して、C⇒Dm⇒Fm⇒C

- Fを「前半Fのまま、後半Fm」にして、C⇒Dm⇒|F Fm|⇒C

サブドミナントマイナーがあると、なんとも切ない感じがしますね。

この切ない感じはみんな大好きなので、上手に使っていきましょう。(ただし、使いすぎはしこくなるのでNGです)

♭VIでも切なさを演出

IV⇒♭VIという進行は、IVmに似た感じを演出できます。

※♭VIは同主調Cmからの借用和音です。

↓の例は、VIm⇒I⇒IV⇒♭VI(Am⇒C⇒F⇒A♭)です。

♭VIは、VImと同じ感覚で手軽に使えます。

次の記事では、これまで紹介しきれなかった、ちょっとだけ特殊なコードを解説しますね。

この記事のまとめ

- 転調・借用和音は同首調・平行調・属調・下属の関係を活用する

- ツーファイブによる転調・ピボットコードによる転調はよく使われる

- 同主調のIVm(サブドミナントマイナー)・♭VIはIVやIVの代わりに手軽に使えて、切ない感じを演出できる

次の記事では、これまで紹介しきれなかった、ちょっとだけ特殊なコードを解説しますね。