この記事では、コード進行の土台となる、各コードが持つ機能について解説しますね。

また、このブログは「DTMで作曲する」が目的なので、わかりやすさを重視しています。

そのため、各コードの機能について「なんでそうなるの?」には極力触れないように書いています。

そうなる理由は今後必要に応じて説明していくので、今は「ふーん、コードにはそういう機能があるんだ」程度でOKです。

まずは最低限の知識を身につけ、「実際に自分で作曲する」というところまでたどり着くのが最優先です。

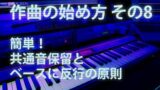

それぞれのコードには3種類の機能がある

前回の記事までで、I~VIIまで7つのコードについて解説してきました。

それら7つのコードは↓の3つ+αに分類され、この3つをコードの機能といいます。

サブドミナント:ふわっとふくらむ感じ、中間的

ドミナント:縮こまる感じ、不安定

トニック=T、

サブドミナント=SD、

ドミナント=D

と略して書かれることが多いです。

このブログでも、T・SD・Dと表記することがあります。

コードを組み合わせて、不安定になったり安定したりしながら曲が進んでいくことを、コード進行といいます。

とくにドミナントの後はトニックに進みたくなる性質が強く、D⇒Tと進むと、すごく落ち着いた感じがします。

(D⇒Tという流れをドミナントモーションと言います)

↓の音源は、前半が「T⇒D⇒SD」、後半が「T⇒D⇒T」と進んでいます。

後者の方が落ち着いているのがわかります。

また、I(トニック)・IV(サブドミナント)・V(ドミナント)をまとめて3コードといいます。

3コードは、7つの中でもっとも基本となるコードです。

3コードで機能を聞いてみる

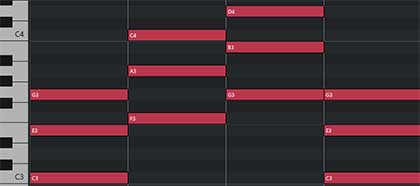

↓の音源は、3コードでの進行(I・IV・V・I)、すなわちT⇒SD⇒D⇒Tというコード進行です。

Dで縮こまり、最後のTで落ち着いた感じがしますね。

このように、コード進行はT・SD・Dを組み合わせて作ります。

たとえばCFGCの最初のCを、同じTであるAmに変えてみます。(Am⇒F⇒G⇒C)

なんか、有名な”あのイントロ”が聞こえてきそうな感じですね。

ここまでのお話はすごくシンプルですが、こうやって聞いてみると

「自分にも名曲が作れそう!」

という実感がわいてきたのではないでしょうか。

次に記事では、いよいよ音を出しながら遊んでいきます。

この記事のまとめ

- コードは、トニック・サブドミナント・ドミナントという3つ+αの機能のどれかを持つ

- ドミナントはトニックに進みたくなる性質が強い

- 一般的に、T・SD・Dと略して表記される

- T・SD・Dを組み合わせて不安定になったり安定したりしながら進むことを、コード進行という

次に記事では、いよいよ音を出しながら遊んでいきます。