この記事では、作曲するうえで欠かせないコードの基礎を解説しますね。

目次

コードの意味と構成音

まず、コード=高さの異なる音が2つ以上重なった状態

画像は、左から右へ時間が流れ、時間の流れにそって音符が並べられています。

画像の左側は、音が一つずつしか鳴っていませんよね。

一つしか鳴っていないのを単音といいます。

一方、右側は同時に3つや2つ、4つが鳴っています。

右側のように「高さの異なる2つ以上の音が重なって鳴っている状態」をコードといいます。

コードにいくつの音を使うかはその時々によるのですが、3つが基本です。

どの3つを使うのか?は「一つ飛ばし」が基本

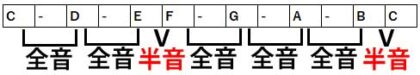

Cメジャースケールを例に説明しますね。

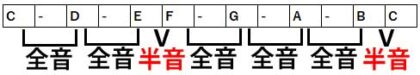

Cメジャースケールの構成音と音の高さの差は、↓のようになっています。

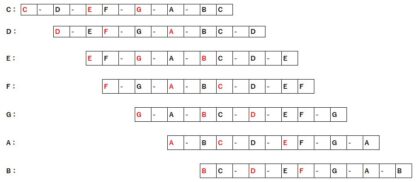

CDEFGABそれぞれを基準に、1個飛ばしで選んだグループを作ると、↓の赤字部分になります。

(クリックで拡大)

なんで1つ飛ばしで3つ選んだかというと、もっとも綺麗に響く基本構成だからです。

(今後、他の選び方をするコードも出てきます)

これで、CDEFGABそれぞれのコードができました。

コードの構成音は↓のとおりです。

3つ選んだ際の1つ目を「root(ルート)」、2つ目を「3rd(サード)」、3つ目を「5th(フィフス)」といいます。

今回は基準となる音から1つ飛ばしで選んだので、1番目(root)・3番目・5番目になっています。

3rdと5thという呼び方のほかに「何度」という言い方もあって、どちらの呼び方も使います。

(クリックで拡大)

コードの構成音によって「メジャーコード」「マイナーコード」が決まる

「rootと3rdの音の高さの差」「rootと5thの音の高さの差」に注目すると、↓のようになっています。

(クリックで拡大)

このように、「2つの音がどれだけ離れているか?」をインターバル(音程)といいます。

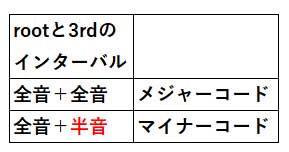

そして、rootと3rdのインターバルによって、メジャーコードかマイナーコードかが決まります。

メジャーコードの場合はrootの音名だけ、マイナーコードの場合はrootの音名の隣に小文字の「m」を書きます。

ただし、Bからはじまるグループ(B D F)だけは例外として「m-5」または「m(♭5)」と書きます。

Bm-5(B D F)は、rootと5thのインターバルが半音6つ分しかなく、他のグループよりも半音1つ少ないからです。

これで、Cメジャースケールを元にしたコードがひと通り完成しました。こうしてCメジャースケールからできたコード群(C、Dm、Em、F、G、Am、Bm-5)を「Cメジャースケールのダイアトニックコード」といいます。

Cメジャースケール以外でも同じです。

Aナチュラルマイナースケールから出来たコード:Aナチュラルマイナースケールのダイアトニックコード

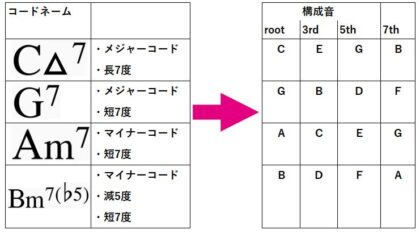

4つの音を使う場合

コードの構成音は3つがもっとも基本的ですが、作曲する際には4つ使うのも一般的です。

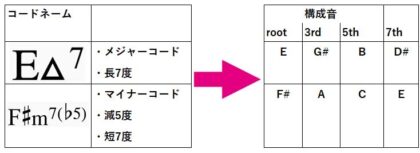

4つの場合は、rootから1つ飛ばしでroot・3rd・5th・7thの4つを使うのが基本形です。

7度のインターバルによって、↓のように書きます。

長7度(半音11分):△7、またはM7、Maj7

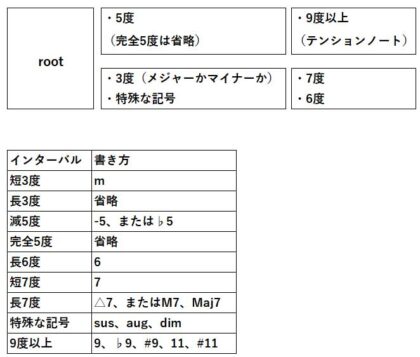

コードネームの書き方

コードネームは「どの音を使うのか?」が一目でわかるように、ルールに沿って書きます。

ここまでずっとキー=Cメジャーでしたが、他のキーの場合も同じです。

(クリックで拡大)

次の記事では、コードの基礎の続きとして、ディグリーネームについて解説しますね。

この記事のまとめ

- 「高さの異なる2つ以上の音が重なって鳴っている状態」をコードという

- コードには、1つ飛ばしで選んだ3つを使うのが基本

- 1つ飛ばしで選んだ4つを使うのも一般的

- rootと3rdのインターバルが全音+全音ならメジャーコード、全音+半音ならマイナーコード

- コードネームは「どの音を使うのか?」が一目でわかるように、ルールに沿って書く

次の記事では、コードの基礎の続きとして、ディグリーネームについて解説しますね。