この記事では、Bメロの作り方を解説しますね。

Bメロを作る際の4つの要素

音楽にもよりますが、曲を構成するパートは、

- イントロ

- Aメロ

- Bメロ

- サビ

- 間奏

- (プラスα)

これまでの記事で作ったメロディーをAメロとすると、次はBメロになります。

Aメロのことをまったく考えずにBメロを作ると、無関係なパーツを組み合わせただけのチグハグな印象になります。

Bメロを作る際は、次の5つに気をつけます。

- メロディーの単位を変える

- メロディーのリズム(1音1音の長さ)を変える

- メロディーの音形を変える

- 音域を変える

- コード進行を変える

1:メロディーの単位を変える

たとえばAメロが1小節のフレーズの繰り返しだった場合、Bメロは2小節や4小節のフレーズの繰り返しにすると、Aメロとの差別化ができます。

(もちろん、逆のパターンでAメロ2小節⇒Bメロ1小節もOKです)

↓の音源は、Aメロは「1小節のフレーズx4」が元になっているので、Bメロは「2小節のフレーズx2」にしてみた例です。

(コード進行はAメロ=C⇒F⇒G⇒C、Bメロ=Am⇒F⇒C⇒Gです)

(クリックで拡大)

※Bメロの前半・後半のアレンジについては、前記事の「メロディー作りのバリエーション1・2」をご確認ください。

2:メロディーのリズム(1音1音の長さ)を変える

Aメロが8分音符中心なので、4分音符中心に変えてみた例です。

3:メロディーの音形を変える

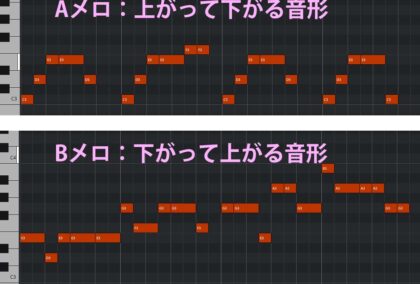

Aメロが「上がって下がる」という音形なので、Bメロは「下がって上がる」にしてみた例です。

(クリックで拡大)

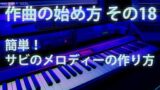

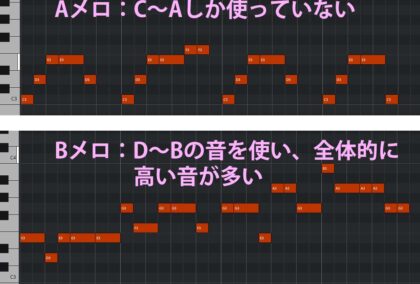

4:音域を変える

先ほどの「3」と同じ例です。

AメロはC~Aの音域に収まっていて、全体的に低い音が多いです。

一方、BメロはD~Bの音域で、全体的に高い音が多くなっています。

5:コード進行を変える

ここまででご紹介したサンプルはすべて、Aメロ=C⇒F⇒G⇒C、Bメロ=Am⇒F⇒C⇒Gです。

Bメロの次にサビが来る場合は、Bメロの最後をV(今回の例ではG)にすると、盛り上がった感じでサビにスムーズにつながりやすいです。

また、主に洋楽などは、「曲の間ずっと同じコード進行」というケースも多いです。

コード進行に凝れば凝るほど、「日本っぽいなぁ」という雰囲気になりがちです。

次の記事では、いよいよサビの作り方を解説しますね。

この記事のまとめ

Aメロのことをまったく考えずにBメロを作ると、「無関係なパーツを組み合わせただけ」になって、全体的にチグハグな印象になりやすいです。

そのため、Bメロを作る際は、↓の5つに気をつけましょう。

- メロディーの単位を変える

- メロディーのリズム(1音1音の長さ)を変える

- メロディーの音形を変える

- 音域を変える

- コード進行を変える

また、Bメロのコード進行の最後はV(5度)にすると、盛り上がった感じでサビにスムーズにつながりやすいです。

次の記事では、いよいよサビの作り方を解説しますね。